2024年3月10日更新

〇iPS由来ネフロン前駆細胞による腎疾患の治療開発や遺伝性腎疾患に対するiPS創薬を行う京都大学発ベンチャー

〇iPS創薬により見出した多発性嚢胞腎の治療候補薬の前期第2相臨床試験を2023年12月より開始

〇国内外の企業・機関と共同で肝臓、膵臓疾患に対する治療法開発も実施

【会社情報】

| 会社名 | リジェネフロ株式会社 RegeNephro Co.,Ltd. |

| 所在地 | 京都市左京区吉田下阿達町46-29 京都大学 医薬系総合研究棟 |

| 代表者 | 代表取締役CEO 森中 紹文 |

| 設立 | 2019年9月20日 |

| 上場 | 非上場 |

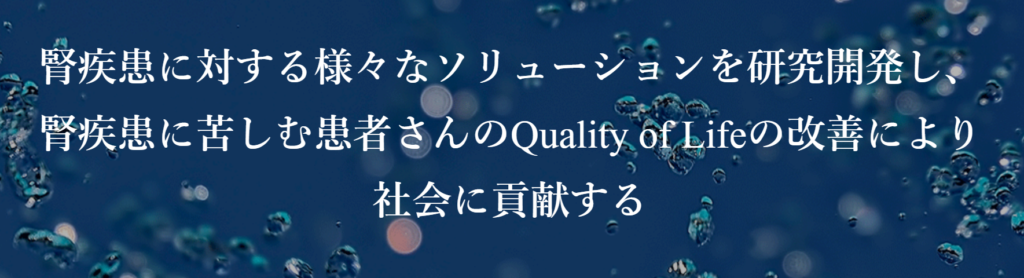

【企業理念/ミッション】

【会社概要】

iPS細胞から誘導したネフロン前駆細胞を用いた腎疾患治療の開発を行う京都大学発ベンチャーです。長船(おさふね)健二 京都大学iPS細胞研究所教授らが開発したネフロン前駆細胞分化誘導技術を基に、「KYOTO発起業家育成プログラム」により2019年に設立されました(2020年2月に、社名が”RegeNephron株式会社”から現在の”リジェネフロ株式会社”に変更されています)。

iPS細胞由来ネフロン前駆細胞を用いた慢性腎臓病(CKD)の治療開発(RN-032)をはじめ、遺伝性腎疾患に対するiPS創薬を行っており、iPS創薬により見出したタミバロテンを用いた多発性嚢胞腎を対象とした前期第二相臨床試験が2023年12月より進行中です。また、腎臓以外にも肝臓や膵臓に対する細胞治療の開発やiPS創薬も行っており、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)をはじめ、アストラゼネカ社(iPS細胞からの腎組織作製開発)、三井化学社(iPS細胞由来ネフロン前駆細胞のエクソソーム開発)、Abu Dhabi Stem Cells Center/アラブ首長国連邦(iPS細胞由来膵β細胞を用いた糖尿病治療開発)、東洋製罐グループおよび島津製作所(iPS細胞を用いた肝硬変に対する細胞療法開発)と、国内外の多くの企業・機関との共同研究が進められています。

Forbes Japan誌の2024年注目の日本発スタートアップ100選に選出されています。また第23回(2024年)日本再生医療学会総会「再生医療イノベーションAward【Startup Company部門】」を受賞しています。

【事業内容】

パイプライン

iPS由来ネフロン前駆細胞による腎疾患治療

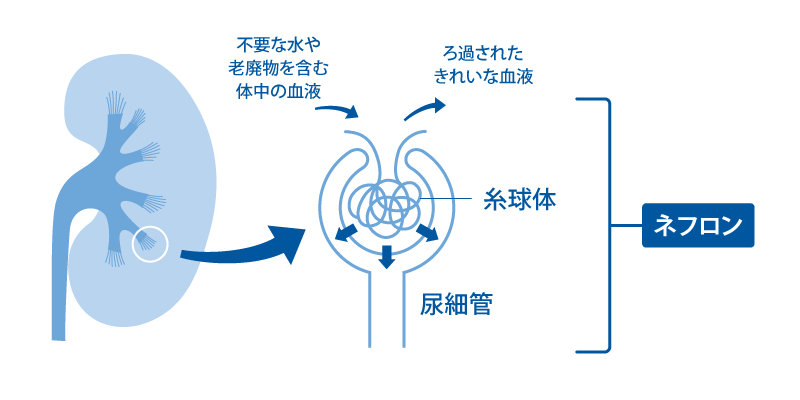

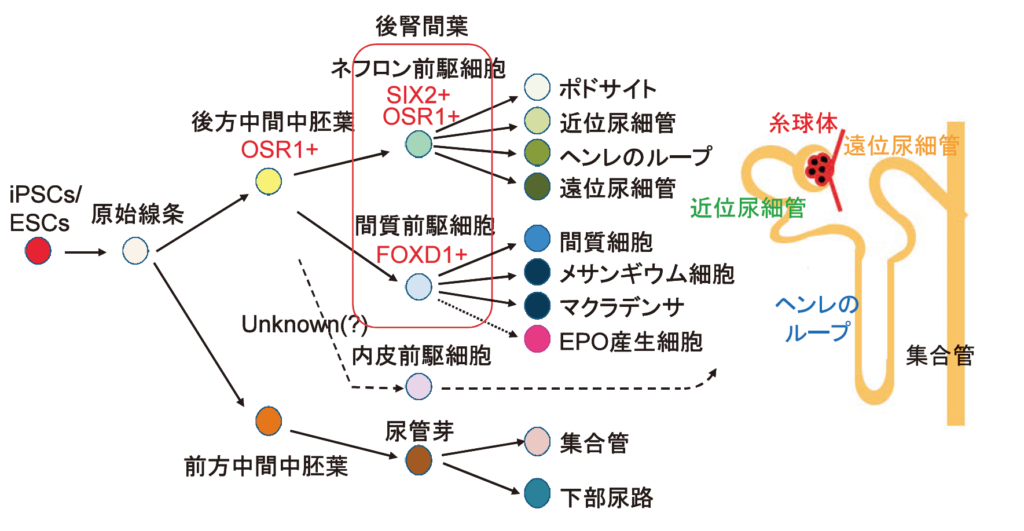

腎臓の主な役割は、血液をろ過し、余分な水分や老廃物等を尿として排泄することです。血液は糸球体と呼ばれる部位でろ過され、尿細管に排出されます。この糸球体と尿細管からなる構造をネフロンと呼び、腎臓は約100万個のネフロンから構成されています。

このネフロンに障害が生じ、腎臓のろ過機能が低下した状態が腎疾患ですが、腎臓は再生しないため、症状が進行し慢性腎不全になった場合、生涯人工透析を受け続ける必要があります。現在、このような腎疾患に対する根治的な治療法は腎臓移植しかありませんが、国内に透析を必要とする患者が約33万人いるとされる一方で、年間の腎移植は約1700例にとどまっており、ドナー不足が大きな問題となっています。

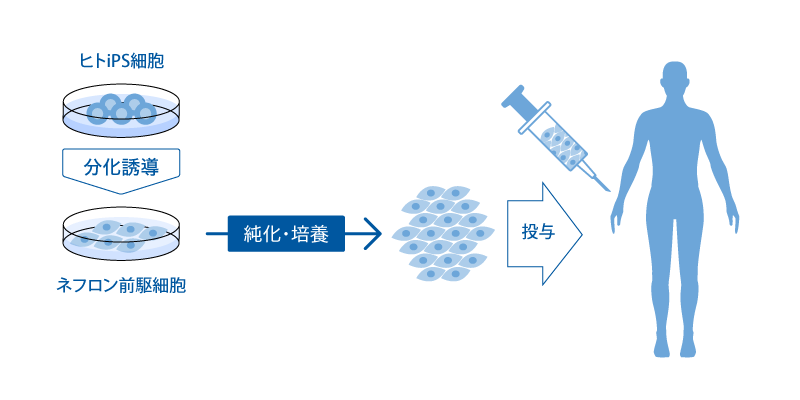

治療スキーム

このような腎疾患に対して、リジェネフロ社はiPS細胞から誘導したネフロン前駆細胞を利用した治療法の開発を進めています。

ネフロン前駆細胞分化誘導技術

ネフロンの基となるネフロン前駆細胞は、成体には存在しないとされています。長船教授(同社 取締役最高科学顧問は)、2006年にマウス胎児中にネフロン前駆細胞を発見しました(Osafune et al. Development, 133;151-161(2006))。

さらにその後、ヒトiPS細胞からのネフロン前駆細胞分化誘導方法を確立し、得られたネフロン前駆細胞を急性腎障害モデルマウスの腎被膜に移植することで、腎障害を軽減することに成功しました(Toyohara et al. Stem Cells Trans Med, 4;980-992(2015))/(CiRAニュース『ヒトiPS細胞由来の腎前駆細胞をつかった細胞移植で急性腎障害(急性腎不全)マウスに効果』)。

長船教授らは実用化に向けて、より効率的な誘導方法や、ネフロン前駆細胞に特異的な細胞表面マーカーを同定し、それを用いたネフロン前駆細胞の濃縮純化技術、さらにネフロン前駆細胞の未分化能を維持したまま100倍以上増殖させることができる拡大培養法を開発しています。

同社は、このiPS由来ネフロン前駆細胞を同様にヒトの腎被膜に移植する治療法の開発を行っています。この治療法のメカニズムとしては、移植したネフロン前駆細胞は患者腎臓内でネフロンを構成するのではなく、そこから分泌されるHGF, VEGF-A, Angiopoietin-1等の因子が患者のネフロンを回復させるる、パラクライン効果と考えられています。(Toyohara et al. Stem Cells Trans Med, 4;980-992(2015))。 根治的な治療ではなく、定期的な移植を行いながら腎機能の低下を防ぐコンセプトの治療法となります。現段階では、1回の治療費を年間の人工透析の治療費と同程度で実施し、2,3年の間腎機能の低下を抑制しその間人工透析を不要とすることで、国内で年間約1兆6000億円と言われる人工透析医療費の低減を狙っています。

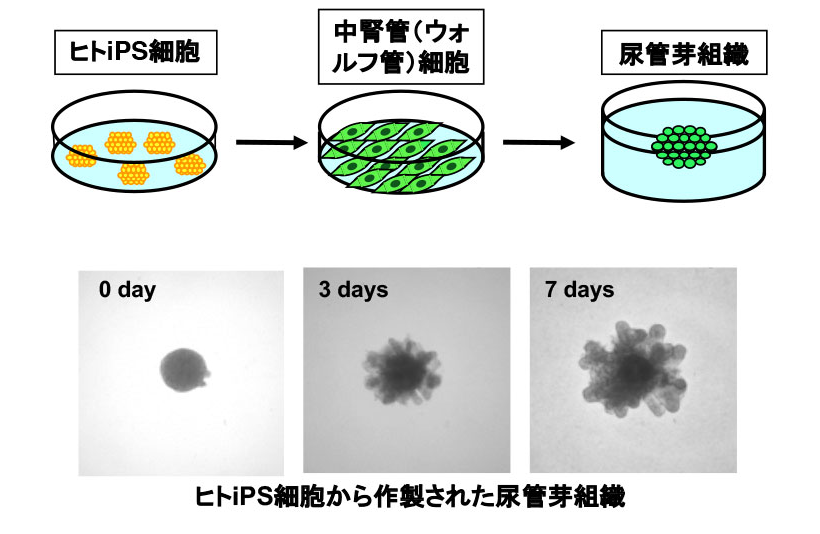

腎組織再生

長船教授らは、iPS細胞から尿管芽細胞の誘導にも成功しています(Mae et al. Biochem Biophys Res Commun, 495;954-961(2018))。さらに、iPS細胞から腎臓の支持組織である腎間質前駆細胞の分化誘導法も開発しており、現在、ネフロン前駆細胞とこれらの細胞を用いた腎組織の作製および治療法の開発をアストラゼネカ社と共同で進めています。

そのほかにも、ポル・メド・テック社と共同でブタ体内でのiPS細胞由来腎組織形成や、三井化学社と共同でiPS細胞由来ネフロン前駆細胞由来のエクソソームの開発、低抗原iPS細胞や栄養因子強化iPS細胞からの次世代ネフロン前駆細胞の細胞療法の開発も行っています。

遺伝性腎疾患に対するiPS創薬

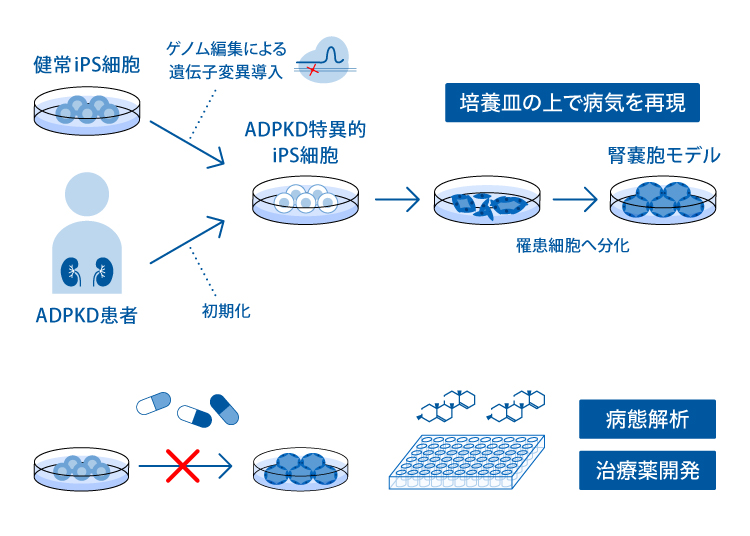

同社は細胞療法の開発と並行して、遺伝性腎疾患患者由来のiPS細胞を利用したiPS創薬も進めています。

常染色体優性(顕性)多発性嚢胞腎(ADPKD)は最も患者数の多い遺伝性腎疾患であり、国内の患者数は約3万1000人とされています。ADPKD患者の腎臓では生まれた時から腎臓に徐々に嚢胞が形成され、嚢胞の増大とともに腎機能が低下し、60歳までに患者の約半数が末期腎不全となり透析療法を余儀なくされます。

長船教授らのグループはADPKD患者由来iPS細胞から腎オルガノイドを作製することで嚢胞を再現し、その病態モデルを用いた研究の結果、レチノイン酸受容体(RAR)作動薬が嚢胞形成の抑制に有効であることを見出しました。

同社ではその成果を元にRAR作動薬の中から再発・難治性の急性前骨髄球性白血病(APL)の治療薬であるタミバロテン(商品名:アムノレイク)をADPKD治療薬の候補として選定し、2023年12月より前期第二相臨床試験を開始しています。

肝疾患および膵臓疾患治療法の開発

腎疾患以外にも肝疾患や膵臓疾患を対象とした細胞療法、iPS創薬の開発を行っています。

肝疾患に対する治療法開発としては、iPS細胞由来幹細胞による肝硬変に対する細胞療法の開発を東洋製罐グループおよび島津製作所を共同で進めています。また、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)や遺伝性疾患であるシトリン欠損症を対象としたiPS創薬を行っています。

膵臓疾患に対しては、低抗原性のiPS細胞から誘導した膵β細胞を用いることで移植時拒絶反応を抑えた1型糖尿病に対する細胞療法の開発、およびiPS細胞由来膵β細胞を用いた2型糖尿病に対する創薬スクリーニングをAbu Dhabi Stem Cells Center (アラブ首長国連邦)と共同で進めています。